| ヒカリゴケの人工培養の研究 |

ヒカリゴケは、ヒカリゴケ目ヒカリゴケ科(蘚類)に属する、1科1属1種の特殊な形態を持つコケです。ヨーロッパ・北米・シベリア・日本などに分布し、国内では北海道や本州中部など、冷涼な地域に自生しています。その生育場所は、洞窟や岩隙などの暗い場所の土や岩の上などです。自生地が減少していることから、現在、レッドブックの準絶滅危惧に指定されています。

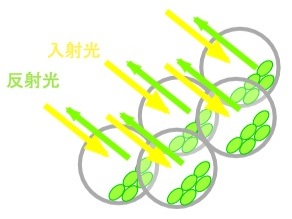

ヒカリゴケは、特に緑色に光ることで知られています。これは、ヒカリゴケがレンズ状の形状をした原糸体細胞で光を集めて光合成を行う際、葉緑体が緑色域の波長の光をあまり吸収せずに反射するために、緑色に見えるものです。そのため、コケの主な配偶体である「茎葉体」は光りません。

私たちの研究室では、この希少なヒカリゴケを保護と生態の解明を目的として人工培養に取り組み、実験室での培養・増殖に成功しました(写真左)。培養土上で生育させると、ヒカリゴケは写真のようにきれいに光ります。(写真右)

ヒカリゴケ原糸体を実体顕微鏡で拡大して見ると、写真のように、ブドウの房状に連なったレンズ状細胞の層が形成されていることが分かります。この形態によって効率的に光を集めることができるため、数μmol/cm

現在、羅臼のひかりごけ保存会において、ヒカリゴケの保護・回復の取り組みを行っています。

12th Jul. 2017 更新